“Nous allons peut-être faire un film d’un territoire qui n’existera plus. Le territoire englouti.” Valérie Jouve

On se dit que le lieu où l’on grandit, ce territoire où l’on débute son exploration du monde, ne saurait être qu’une expérience individuelle, à la rigueur partagée par quelques autres, compères d’âge, d’espace et de temps, qui n’en auront, de toute façon, qu’exceptionnellement le même filtre. Tout est histoire, dans ce lieu devenant territoire, de point de vue, puis de mouvement. Les fugues que l’on y fait, sachant à peine marcher, en tracent les premières diagonales : celles de mes petites voisines ne seront pas les mêmes, tout comme le tableau que forme la vue depuis la fenêtre de ma chambre ne sera jamais le leur.

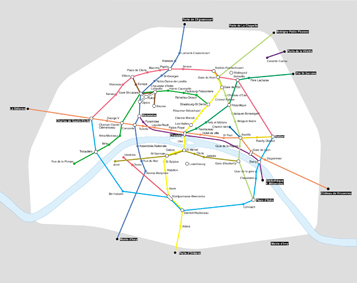

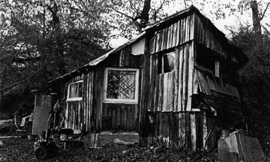

Et puis la carte s’agrandit et les cours d’écoles, leurs chemins, rentrent dans nos cartographies. Nous grandissons, changeons d’établissements, devenons adolescents, et les trajets de mon propre territoire sont allés en se compliquant. Tout, en effet, dans le bout de Marseille où j’ai grandi, est entrecoupé : voies ferrées, voies rapides, autoroutes, barres d’immeubles, usines, ateliers… La survie, comme piéton, passe par l’exploration presque méthodique de ce bout de ville, à en trouver les passages dérobés, qu’ils soient tunnels pour marchandises, anciennes carrières d’argile, chemins de ronces ou sentiers a tracer dans la colline. Et y répertorier, en passant, ses futurs lieux secrets, de retrait, d’où contempler le bourdonnement sourd, à bonne distance, de l’activité depuis le port jusqu’à ses pieds ou inviter, plus tard, quelques garçons à s’y rouler.

Ce Marseille là, j’en ai tissé une mémoire qui ne peut être, fondamentalement, que celle d’une personne qui a eu mes points de vues, mes mouvements, mes roulements, autant dire : personne d’autre que moi. Or, dans Grand Littoral, le film de Valérie Jouve réalisé en 2003, je retrouve cette géographie et ces trajets si particuliers, cet entre-deux de ville où le flot des voitures et les passages des trains forment un drone qui forme à son tour un espace, où le vide vibre partout et les points de passages doivent être trouvés.

Je le retrouve aussi dans une partie du travail photographique de Valérie Jouve, comme dans la photo Sans Titre (les Personnages avec le petit François) de 1994 – dont je reconnais, peut-être à tort mais avec grande conviction, le point de prise de vue pour avoir fait partie des terrains que j’ai exploré, peut-être en bout de lycée, un peu plus loin que la salle de dessin. Je ne savais pas encore que la colline où mon établissement était construit était un ancien domaine, surplombé d’un château, dont j’avais découvert, puis occupé, l’ancienne grotte-bergerie un peu à l’écart du gymnase. On murmurait – mythologie adolescente – que la colline du lycée était traversée de part en part d’une galerie, et que des garçons y amenaient des filles pour leur faire peur. Il se disait aussi que les allemands s’en étaient servi pour entreposer des munitions. Ils auraient donc occupé Marseille. Ca me paraissait loin du nord, pourtant.

Cette galerie creusée d’un bout à l’autre de la butte, je l’apprend aujourd’hui, existait bel et bien J’apprends également que Walter Benjamin avait écrit sur ce quartier et qu’il notait, avant-guerre, que “les faubourgs, c’est la ville en état d’urgence, le terrain sur lequel se livre en permanence le combat décisif entre ville et campagne. Celui-ci n’est nulle part plus acharné qu’entre Marseille et le paysage provençal. C’est le combat rapproché (…) des perrons courts de souffle contre les puissantes collines.” Le quartier était alors un mélange d’usines et d’ateliers souvent liée à l’activité du port – tuileries, réparation navale, savonnerie, huilerie, sucrerie – et de grands domaines privés, où trônaient en maître châteaux et bastides ornés de jardins en restanques, parfois de cascades aussi. Après-guerre, ces domaines ont été fragmentés pour construire des logements sociaux pour héberger les ouvriers.

Ce travail artistique et documentaire, les images et passants de Valérie Jouve, ces bouts de mémoire et d’écritures que je retrouve aujourd’hui sur ce quartier de rien me troublent car ils se superposent à des points de vues, des mouvements, qui ont été les miens, dans un territoire en failles qui ne révèle son humanité que par l’usage retourné que l’on en fait, les passages et les points de vue que l’on y trouve. “Ce lieu n’est pas neutre, écrit Valérie Jouve dans le catalogue Grand Littoral édité par les Ateliers d’artistes de la Ville de Marseille, 2003, Il a toujours représenté à mes yeux une concentration de l’identité de Marseille. Surplombant la mer, il est à la fois très sauvage, hors des hommes, et totalement investi sur ses bords (…) Ce territoire mi-naturel, mi-industriel, a été laissé pour compte des projets politiques pendant longtemps et pourtant traversé par tous les voisinages.”

Aujourd’hui, une initiative invite à l’aventure juste au bord de ce bout de carte : la coopérative Hôtel du Nord propose des chambres d’hôtes, ainsi qu’une offre patrimoniale, dans les quartiers Nord de Marseille. Certaines chambres ont des fenêtres qui ont presque la même peinture que la mienne, tandis d’autres ont celles de mes petites voisines. La coopérative prévoit également, pour bientôt, l’ouverture de résidences d’artistes – peut-être pour que d’autres Grand Littoral, d’autres albums, ces mémoires superposées, se réalisent.

- Valérie Jouve “Grand Littoral” (20 mn, 2003)

- Valérie Jouve “Grand Littoral” (Ateliers d’artistes de la Ville de Marseille, 2003)

- Lucienne Brun “Sur les traces de nos pas” (Consolat Mirabeau Services, 2008)

- Henri Carvin “Entre mer et colline” (15/16 Mairie de Marseille, 1994)