Cher Marco Martella,

J’ai passé toute ma semaine dans les livres, à explorer le monde des jardins avec une sélection d’essais, de registres, de catalogues, de fictions et de bandes-dessinées. Je les emmenai avec moi dans toutes les pièces, tous mes trajets. Au parc aussi, brièvement.

J’ai écarté les pages de l’essai de Jean-Yves Jouannais (“Des nains, des jardins”) traitant du kitsch et de la culture populaire, pour y retrouver, cachés entre deux cahiers, Huysmans, les Frères Goncourt, et l’ennui du réel qui rapproche du jardin.

J’ai posé sur mes genoux l’épais livre, à la couverture presque trop glacée, de Michel Corbou (“Des jardins dans la ville”), dont j’ai du extraire à la pince, quelques charmantes folies et citations bien senties, dans un flot presque obscène de déclarations d’intention de politique culturelle et paysagère.

J’ai annoté avec fièvre la “Poétique des jardins” de Jean-Pierre Le Dantec, fort agréable survol historique et bibliographique du thème. Puis, je l’ai refermé, oubliant presque aussitôt la montagne d’informations qu’il contenait.

Je me suis invitée dans le potager de La Quintinie, à Versailles (“Monsieur le Jardinier”), et j’ai arraché avec lui des plants entiers d’épines-vinettes, d’aristoloches, de colchiques et de bois-jolis, toutes ces plantes qui peuvent être utilisées dans la fabrication de poisons.

Je me suis perdue dans le secrétaire laqué, l’ivoire, du labyrinthique jardin aux sentiers qui bifurquent de Borges (“Fictions”), son réseau vertigineux de temps divergents, convergents et parallèles ; ses rencontres coïncidentes.

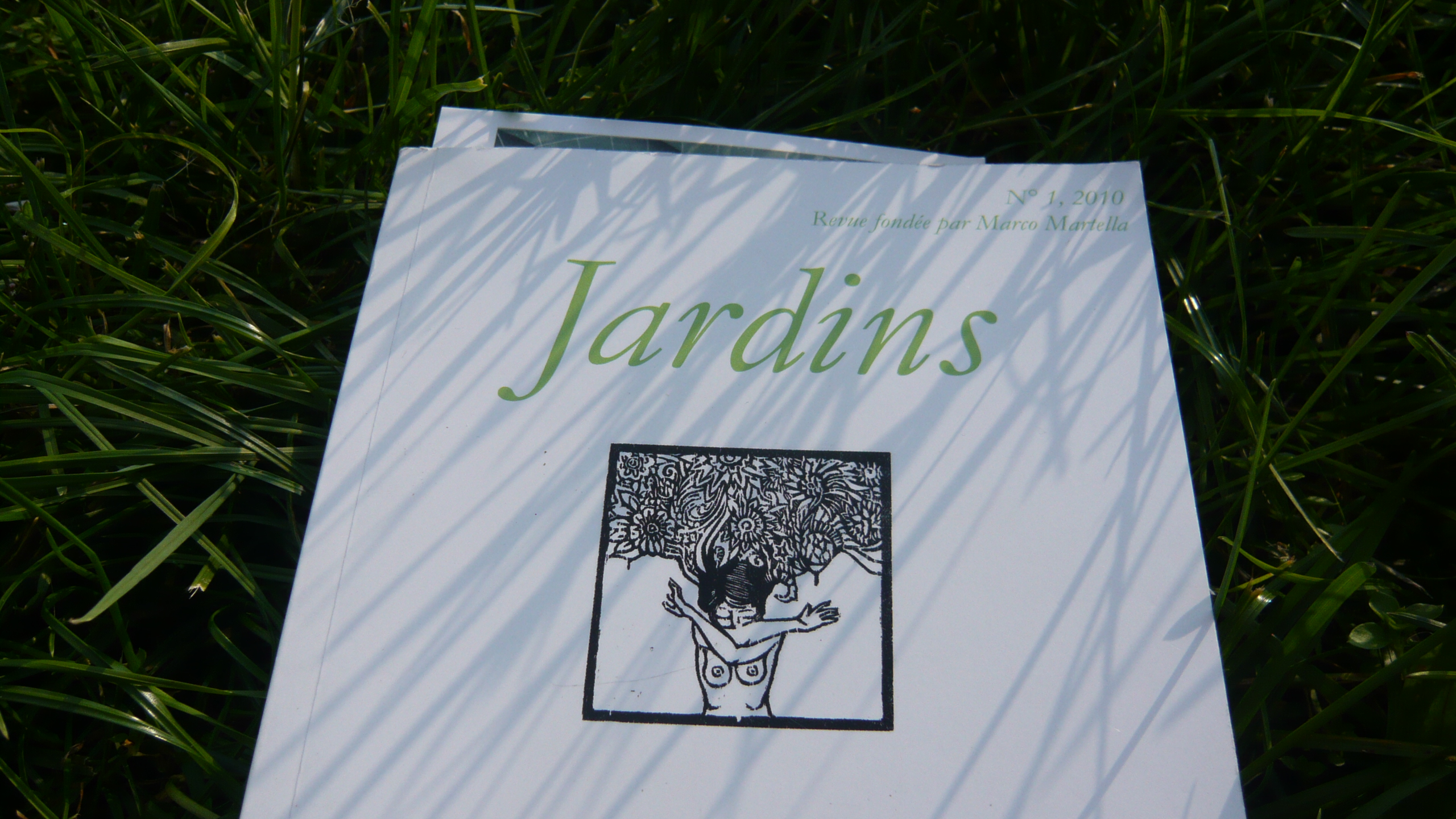

De rencontres, de toutes ces pages lues, je n’en retiendrai que deux : celles des deux premiers numéros de votre revue Jardins, publiée aux Editions du Sandre (Le génie du lieu en 2010, Le réenchantement en 2011).

A la différence de vos confrères, Marco Martella, vous y parlez de jardins avec des personnes qui les vivent, comme passants ou habitants, et non comme maîtres d’ouvrages uniquement : Michel Farris le jardinier en chef des jardins Albert Kahn, le peintre et jardinier Sheppard Craige, Fernando Caruncho… Vous transcrivez également un passionnant échange avec le géographe et orientaliste Augustin Bercque, de l’EHESS. Vous partagez avec tous la même intuition, celle du jardin comme espace fini, doté de sens – un cosmos.

Vous écrivez vous-même, avec grande délicatesse, sur le jardin de Jean Fautrier. Vous en parlez comme un “lieu protégé, comme ces cachettes de l’enfance dont on rêve tout le reste de sa vie”, vous évoquez ce “quelque chose, comme une musique, qui traverse l’espace et le silence si dense : à peine plus qu’une vibration, produite peut-être par l’énergie secrète des feuilles, fleurs et branches délivrées de toutes contraintes, un flux.”

Vous permettez, par votre sélection de textes, de rassembler par petites touches tous ces fragments qui constituent notre attachement quasi-primitif au jardin, et sa nature si particulière permettant la méditation et la projection, offrant à notre intelligence sensible, corporelle, une occasion de se délier. Nostalgie, peut-être, de la parcelle originelle, Eden ou Arcadie personnelle ; de ce qui forme, sûrement, la nature de notre humanité.

Vous y rappelez, convoquant Hölderlin, que “pour accomplir sa vocation, le jardin doit susciter le merveilleux” et nous permettre d’habiter la terre en poètes. Encore faut-il, pour cela, être en mesure de pouvoir refuser, en plusieurs de ses points, la modernité et son pouvoir vulgaire de tout transformer en usages, et les jardins en espaces verts.

Dans vos pages, Marco, je me suis rafraîchie auprès de fontaines de jardins vénitiens, en attendant que la nuit arrive. Je me suis aussi étendue dans des clairières de forêts vosgiennes, d’où j’ai regardé le ciel de Boulogne.

J’ai retrouvé l’air de certains des jardins qui ont tissé, d’un fil de soie, mes aventures d’été – Berlin, Chaumont, Blois, Coussay, Port-Bou, Sète, Paris – leurs statuaires douces, leurs sources, échelles, grottes, nymphées, leurs symboles, leurs portails, broussailles et passages.

J’ai essayé de percer le secret, l’essence même de ces lieux, leurs singularité, leur hétérotopie au-delà de toute projection culturelle.

J’y ai rencontré l’espace (le jardin est une nature embrassable) et le temps (les saisons, l’impermanence, le vivant), et j’en étais, par ma présence, la convergence, relevant cette coïncidence (Philippe Jaccottet). Le jardin révèle l’être au monde.

Walter Benjamin disait en 1927 que “les reflets imaginaires des choses tombent en claquant sur le sol, ce sont les feuilles pliées en accordéon d’un album inititulé le rêve” (“Kitsch onirique“, in Oeuvres II, cité dans “Des jardins dans la ville”)

Jardins est de ces albums précieux qui, en s’attachant aux lieux, s’affirment très vite comme d’inépuisables imagiers, ce paysage très intime de possibilités. Aussi, Marco Martella, je voulais infiniment vous en remercier.

Bien chaleureusement – Villa Morel